报告摘要

第一,当前极低超储率搭配极高货币乘数为历史罕见现象。

第二,从特征上说,走低的超储叠加走高的货币乘数一则映射大幅宽松(以高频降息降准为代表)已经过去,二则经济开始走向修复,货币流动性边际收紧。

第三,从幅度上看,历史新高的货币乘数和极低水平的超储率指向货币、金融和财政三个方面原因。

第四,当前历史极低的超储率搭配史上新高货币乘数,预示未来货币调控两大看点:

1)本轮信用快速扩张过后金融货币条件总体方向逐步收敛,但在节奏和幅度上较之前几轮将显著放缓,尤其不能与2016、2017年相提并论。

2)下半年实体需求逐步回升,政策有意收拢社融增速和金融扩表进程,这种情况下降准必要性大幅降低。目前来看公开市场操作和流动性便利工具更加契合高货币乘数和低超储率的组合情境。

第五,未来货币乘数和超储率的或有判断

1)公开市场及流动性便利操作规模将有扩量,超储率将有回升。

2)货币乘数主要被法定存款准备金率所决定,未来一段时间内法定存款准备金率大体不会有变化,货币乘数依然维持相对高位。

正文

今年二季度以来衡量总量流动性的重要指标超储率降至历史极低水平。市场对此产生两点争论,一种观点认为极低的超储率指向央行主动收紧货币,由此衍生出对未来流动性状况的担忧;另一种观点认为超越历史经验的低水平超储率指向未来政策层面有降准必要,由此衍生出对未来流动性改善的预期。8月25日,国新办举行金融机构支持实体经济政策落实情况国务院政策例行吹风会。会上孙国峰指出,疫情带来的不确定性增加,金融市场情绪难免受到一些影响,货币政策需要有更大的确定性来应对各种不确定性,那就是三个不变:稳健货币政策的取向不变;保持灵活适度的操作要求不变;坚持正常货币政策的决心不变。

除超储率外,还有一个金融指标同样表现出超历史经验特征,那就是货币乘数升至有数据公布以来的历史最高值。

如何理解这对组合映射的宏观环境?如何理解“三个不变”的表述?如何看未来的货币政策?我们在此做出探讨:

当前极低超储率搭配极高货币乘数为历史罕见现象。

低超储率并不罕见,高货币乘数也不稀奇。然而当超储率降至过去20年历史同期极低水平,而货币乘数攀至有数据公布以来的最高水平,这种搭配可以说是历史罕见。

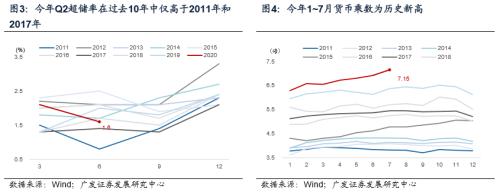

(一)今年Q2超储率处于历史极低水平。央行按季公布超储率,今年Q2金融机构超储率1.6%,是有数据公布以来的较低水平。考虑到超储率有季节性,我们按季观察,同样发现今年Q2超储率显著低于以往历史上同期水平。确切来说今年Q2超储率在过去10年中仅高于2011年和2017年同期水平。估算得到7月超储率或较6月进一步走低,当前超储率可以说处于历史同期的极低水平。

(二)当前货币乘数是有数据记录以来的最高值。7月货币乘数录得历史最高值7.15。若以同比来观察货币乘数变化节奏,今年6、7两月的货币乘数同比增速分别在12.8%和12.3%,同样为历史较快增速。

从特征上说,走低的超储叠加走高的货币乘数一则映射大幅宽松(以高频降息降准为代表)已经过去,二则经济开始走向修复,货币流动性边际收紧。

今年一季度疫情冲击国内外经济,降准降息的货币应对必然推高货币乘数。随着经济修复,货币趋于边际收敛,超储率必然较一季度下降。可以说走低的超储和走高的货币乘数是疫情冲击以来经济演绎和政策应对的必然结果。

(一)今年货币乘数快速走高几乎可归结为一个原因,前期密集降准。不论是实施成熟货币调控的海外国家经验,还是以它们为现实基础构建得到的经典货币银行理论都表明,金融扩张越快(亦为经济越热),货币乘数越高。然而熟悉中国本土金融实践以及中国特有央行调控框架之后,我们知道中国货币乘数几乎表现出一定的逆周期特征,即经济越冷,货币乘数越高,与海外经验及传统理论表现截然相反。原因是海外传统货币调控框架中货币乘数交由市场决定,在数据表现上货币乘数受超储率左右;而中国货币乘数几乎被法定存款准备金率主导,对应的是央行主动货币松紧政策。我们前期专题《中国式升降准》曾测算过,升降准可以解释中国超70%的货币乘数变动。今年上半年货币乘数提升速度尤快,不可忽视的政策调控背景是今年1至5月累计开启动了四次降准:1月6日普降,3月16日、4月15日和5月15日分别三次定向降准。

(二)当前较薄的超额准备金率指向货币金融条件边际收敛。超额准备金即为流动性的总量池子,超储率高低大体反映流动性总量多寡。与今年Q2以来持续走低的超储率相呼应,今年6月以来金融同业利率有所走高。纵观过去10年历史,同期超储率较低的年份主要有2011、2017、2020和2018年(依次升序)。我们知道2011年和2017年均对应典型的货币收紧时期;2018年虽然没有主动收紧货币(以传统的升准升息为表征),但非标监管和影子银行处置同样起到货币条件收紧实效。所以值得肯定的是,二季度以来持续走低的超储率指向金融货币条件较年初已有边际收敛。

简言之,今年二季度货币乘数持续走高叠加超储率持续走低,一则映射大幅宽松(以高频降息降准为代表)已经过去,二则经济开始走向修复,货币流动性边际收紧。

从幅度上看,历史新高的货币乘数和极低水平的超储率指向货币、金融和财政三个方面原因。

如果说走高的货币乘数和走低的超储率指向当前经济走向修复,货币边际收敛走向稳健;那么7月货币乘数录得7.15历史最高值,而6月底超储率为历史同期极低水平,仅高于2011和2017这两段典型的货币收紧时期,这样的货币乘数和超储率的变化幅度如何理解?我们认为历史新高的货币乘数和极低水平的超储率主要与三点因素相关。

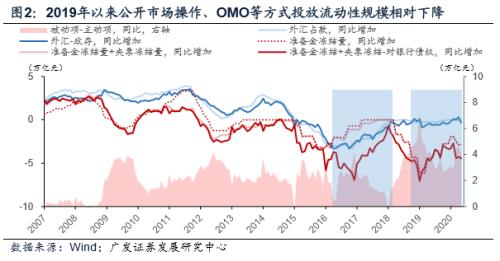

(一)上半年超额准备金投放主要依赖密集降准。今年1~5月,短短5个月之内,降准密度超过历史上任何其他时期:1~5月累计释放1.75万亿元超额准备金。如此海量的超额准备金投放规模下,利用OMO、MLF等渠道投放的超额准备金规模较历史同期增速放缓。今年上半年超额准备金投放主要依赖降准而非公开市场操作和流动性便利。这种投放模式类似于2019年,与2016、2017年截然不同。2016、2017年超额准备金投放主要依赖公开市场操作和流动性便利。相关数据佐证可参见图表2,深红色线“准备金冻结+央票冻结-对银行债权”减去淡红色线“准备金冻结+央票冻结”,所得差额大致度量了公开市场操作和流动性便利等工具投放的流动性规模。

(二)今年3月以来M2快速扩张不断消耗超额准备金。随着信用扩张和银行扩表,超额准备金将逐步转化为法定存款准备金,因为每增多△M2(确切来说是需要缴准的那部分存款,与M2口径有细微出入,暂且以M2为代理),就需要一笔超额准备金冻结为法定准备金,需要冻结的规模为△M2*法定存款准备金率。今年3月以来银行快速扩表,M2快速扩张,M2增速时隔三年左右时间终于重新回归双位数增长(2017年4月至2020年2月M2增速在10%以下)。快速扩张的M2意味着年初降准投放的超额准备金,后续源源不断地被吸收为法定存款准备金。若在这一过程中未跟进足量流动性投放,例如通过公开市场操作和流动性便利工具,超储率走低不可避免。

(三)下半年大规模放量的政府债券供给干扰超储率表现。财政存款直接影响超额准备金率,这也是为何每次集中缴税月份财政存款高增,超额准备金回笼;反之财政支出月份超额准备金率回升。今年政府债券融资规模几乎为历史新高,全年净融资规模8.5万亿左右,历史少见。只不过上半年重点在专项债,下半年重点在国债和一般债。上半年(尤其1~5月份)流动性条件极为充裕,政府债券发行对流动性扰动并未明确显现出来,而当下半年总量货币边际收敛,政策层面试图维持流动性价格稳定,此时政府债券发行对超储率的扰动便会显现。

简言之,上半年启用高密度降准降息操作,同时为避免流动性过于泛滥(事实而言上半年资金利率较历史其他时期相对较低),上半年没有再度跟进大量的公开市场操作和流动性投放便利也在情理之中。随着信用和M2扩张,超额准备金逐渐转化为法定准备金,超储率随之下降。不仅如此,今年下半年政府债券融资规模依然较大,6月及以后总量流动性维持大体稳定,在此背景下政府债券融资节奏对超储率的扰动作用便会显性化。

当前历史极低的超储率搭配史上新高货币乘数,预示着未来怎样的货币调控政策?

极低的超储率是否意味着央行从此收紧货币?如果不是,货币收紧判断应该盯哪些变量,未来央行或将会实施哪些操作,降准是否在未来的一揽子货币调控工具箱之中?

(一)货币条件会否就此收紧?回顾历史,央行货币金融条件收紧无非取决于两方面因素,一是实体经济是否足够强韧;二是广义价格体系是否稳定,金融体系能否稳健运行。一般而言货币宽松之后实体经济将有修复,并且前期宽货币过程中酝酿的广义价格上行将在货币宽松后期逐步显性化,局部金融套利活动积聚金融体系风险。此时央行将跟进金融条件收紧,控制广义价格和金融风险的同时,实体经济也能承受的住一定程度收紧。我们前期报告《本轮社融扩张的结构流向及后续线索》中指出,本轮信用扩张对地产价格直接推升有限,地产价格上行幅度和速度均较之前几轮信用扩张要缓,影子银行风险也在本轮信用扩张过程中得到明显控制。更为重要的是,本轮信用主要依靠基建驱动,对增长的撬动弹性较之前弱。这种组合下,信用快速扩张过后金融货币条件总体方向上是逐步收敛,但在节奏和幅度上较之前几轮将显著放缓,尤其不能与2016、2017年相提并论。

(二)是否会开启后续降准?降准的确可以释放流动性,但释放流动性并非降准操作的核心目的,降准最重要的功能在于提高货币乘数,释放金融机构扩表空间。只有当政策层面需要刺激实体需求而相应打开金融扩表空间时,降准才有必要实施。下半年实体需求逐步回升,政策有意收拢社融增速和金融扩表进程,这种情况下降准必要性大幅降低。对冲流动性方面,除了降准,工具上还可以选择公开市场操作和流动性便利。目前来看公开市场操作和流动性便利工具更加契合高货币乘数和低超储率的组合情境。

我们预计未来公开市场及流动性便利操作规模将有扩量,超储率将有回升。考虑到货币乘数主要被法定存款准备金率所决定,预计未来一段时间内法定存款准备金率大体不会有变化,货币乘数依然维持相对高位。

核心假设风险:宏观经济变化超预期;外部环境变化超预期

来源为金融界财经频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!

免责声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。